18 января 1943 года в ходе наступательной операции «Искра» было прорвано кольцо фашистской блокады Ленинграда. 27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции блокада была окончательно снята. Город находился во вражеском кольце 872 дня — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го. В день освобождения в городе был дан праздничный салют.

В Ошмянском краеведческом музее им. Ф.К. Богушевича среди воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны хранятся записи Винцентины Казимировны Кирпич,

которая пережила вместе с Ленинградом десять трагических месяцев блокады, а сразу после войны жила и работала в Ошмянах.В ее воспоминаниях нет сведений о том, как она оказалась в Ленинграде. Известно только, что на момент начала войны Винцентине Казимировне было девятнадцать лет, и с самого начала блокады до 7 июля 1942 года она работала санитаркой в аптеке в эвакуационном госпитале № 72 на Васильевском острове. Госпиталь существовал с 10 сентября 1941 года под номером 1116, а с 4 октября 1941-го до 20 июля 1942-го под номером 72. Воспоминания, а скорее — автобиография содержит много официальной информации, лаконична и скупа, но несмотря на это передает весь трагизм положения людей в осажденном городе.

Блокада

8 сентября 1941 года был захвачен Шлиссельбург, и Ленинград оказался заблокирован с суши. «Продовольствие, сырье, горючее и другие материалы могли подвозить только через Ладожское озеро и авиацией. Участились воздушные налеты на город — по шесть раз в день. Варварские бомбежки дополнялись артиллерийскими обстрелами. Ежедневно по 350 снарядов из дальнобойных орудий, — пишет Винцентина Казимировна. — 8 сентября 1941 года от бомбежек вспыхнуло 180 пожаров, были сожжены Бадаевские склады, где хранился резерв продуктов. В городе было почти три миллиона населения, гитлеровцы кричали на весь мир, что Ленинград умрет голодной смертью».

В связи с ухудшением обстановки под Ленинградом 11 сентября командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал армии Георгий Жуков.

Женщина пишет: «Крупными узлами обороны были Васильевский остров, Петроградская сторона с Петропавловской крепостью, а всего было десять узлов обороны. С моря поддерживали Кронштадт (форты) и корабли на реке Неве».

В воспоминаниях поразили строки о том, что ленинградцы, несмотря на свое бедственное положение, оказывали помощь фронтовикам. «Рабочие и жители Ленинграда оказывали моральную поддержку фронтовикам: писали письма, передавали подарки, теплые вещи, помогали тушить пожары, разбирали завалы, извлекали из-под обломков зданий заживо погребенных людей. В свободное от работы время (дежурство в эвакогоспитале) я в числе сандружинниц участвовала в этом мероприятии.

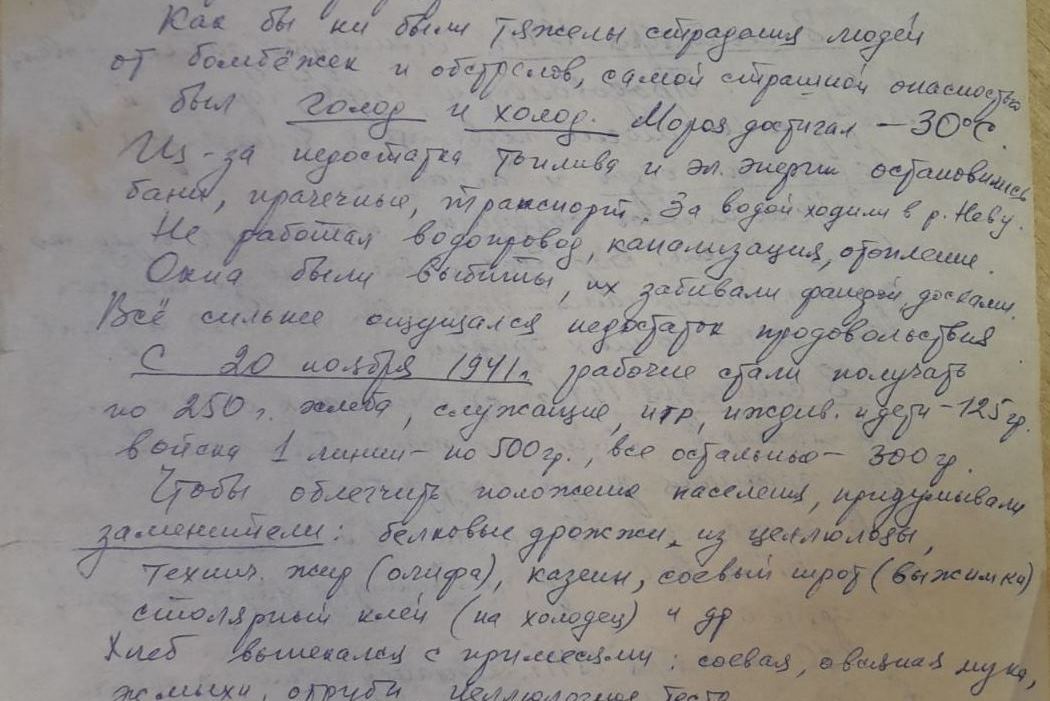

Как бы ни были тяжелы страдания людей от бомбежек и обстрелов, самой страшной опасностью были голод и холод. Мороз достигал тридцати градусов. Из-за недостатка топлива и электроэнергии остановились бани, прачечные, транспорт. За водой ходили в реку Неву, не работали водопровод, канализация, отопление. Окна были выбиты, их забивали фанерой, досками. Все сильнее ощущался недостаток продовольствия. С 20 ноября 1941 года рабочие стали получать по 250 г хлеба, служащие, инженерно-технические работники, иждивенцы и дети — 125 г, войска 1-й линии — по 500 г.

Чтобы облегчить положение населения, придумывали заменители продуктов: использовали белковые дрожжи из целлюлозы, технический жир (олифу), казеин, соевый шрот (выжимку), столярный клей (на холодец) и другие. Хлеб выпекался с примесями: соевая, овсяная мука, жмыхи, отруби, целлюлозное тесто. Смерть подкрадывалась к истощенным и обессиленным людям. Только в декабре 1941 года от истощения умерло 53 тысячи человек. Еще больше находилось на пороге смерти. Создавались рыболовецкие бригады, в оранжереях выращивали лук, редис, салат. Заготавливали хвою. В ночь 22 ноября 1941 года Ладога замерзла, и первые шестьдесят машин привезли продовольствие по ледовой Дороге жизни.

Несмотря на то что хлебный паек увеличился: рабочим — 350 г, остальным — 200 г, трудности перевозки не обеспечивали потребности, и смертность увеличивалась. За первых два месяца 1942 года умерло 199 187 человек.

Горячий чай, кофе продавали в магазинах (1 литр — 3 копейки), стационарных лечебных учреждениях. В марте 1942 года началась эвакуация вглубь страны детей, стариков, больных (чуть больше 500 тысяч человек) через Ладожское озеро.

Большую работу по снабжению и эвакуации населения и оборудования проводил А. Н. Косыгин. Весной 1942 года вышло постановление о санитарной очистке города, чтобы предотвратить вспышку эпидемии (надо было отработать 36 часов каждому трудоспособному).

В июле 1942 года я получила истощение третьей степени и была вывезена из Ленинграда через Ладогу в Алтайский край, село Плотава Алейского района (два эшелона).

Там мы восстановили свое здоровье, и я по комсомольской путевке приехала в Минск, откуда была направлена комсоргом ЦК ЛКСМБ в Ошмяны в среднюю школу № 1 (06.11.1944). Моей задачей было создать пионерскую и комсомольскую организации в школе».

Ошмяны

Пережив ужасы блокады, работу в эвакуационном госпитале, Винцентина Казимировна научилась стойкости и четкому выполнению поручений. Поэтому беспрекословно направилась в Ошмяны организовывать пионерскую и комсомольскую организации.

«За четыре месяца работы в школе я создала пионерскую организацию (42 человека) и комсомольскую организацию — 15 человек.

В период работы в школе мы с ребятами ходили в госпиталь (бывшее медицинское училище), писали письма от раненых родным, выступали в художественной самодеятельности перед ранеными.

В феврале 1945 года на районной комсомольской конференции я была избрана вторым секретарем райкома комсомола. Во время работы вторым секретарем я держала тесную связь с местной военной частью, куда мы ходили на вечера молодежи, а они проводились у нас в клубе (кинотеатр Гастелло — старый). Они (военные) нас выручали с бумагой для делопроизводства и агитации».

Послевоенные Ошмяны, как и другие города Западной Белоруссии, которые перед самой войной вошли в состав БССР, не были безопасным местом для комсомольских и партийных работников. В книге «Память» Ошмянского района сохранились сведения о нападениях на руководителей колхозов, председателей сельсоветов, партийных работников. От рук бандитов в первые послевоенные годы погибли Станислав Крутько — заместитель председателя Гравжишковского сельсовета, Викентий Микуло — заместитель председателя Ошмянского райисполкома, Юльян Пильковский — председатель колхоза «17 Сентября», Зинаида Сломко — секретарь Крейванцевского сельсовета, Василий Сюксин — первый секретарь райкома комсомола.

Винцентина Казимировна продолжает свои записи: «В сентябре 1945 года я вышла замуж, и когда родился первый сын, в мае 1947-го, я стала работать заведующей учетом райкома комсомола. В этом же году стала членом КПСС. С 1950 года работала заведующей райсобесом, а в 1951-м направлена в Минск в республиканскую партшколу при ЦК КПБ. После школы работала в Кривичском, Поставском, Ушачском райкомах партии: заведующей парткабинетом, заведующей орготделом».

После выхода на пенсию, в 1977 году, Винцентина Казимировна работала садовником в детском саду № 9 г. Сморгони. Воспитала троих сыновей. Всегда откликалась на приглашения выступить с воспоминаниями в школах, учреждениях, на заводах как участница Великой Отечественной войны. Считала, что пережитое военное лихолетье — не только ее личные воспоминания, это общие горе и боль. О них нужно рассказывать молодому поколению, чтобы эта трагедия никогда не повторилась.

Ирина БРАЗОВСКАЯ.